このパートでは江戸の浮世絵師・歌川広重によって描かれた日本各地の景勝地に焦点をあて、江戸時代の人々が関心を寄せた「日本の原風景」を美術鑑賞します。日本で初めて風景画に叙情をもたらしたといわれる広重。天才浮世絵師を魅了したと思われる、ここぞという絶景を7か所に絞ってご案内。夏から秋へ、旅の目的地探しにもお役立てください。

棚田に照る月の姿を求めて古(いにしえ)の人も訪れた

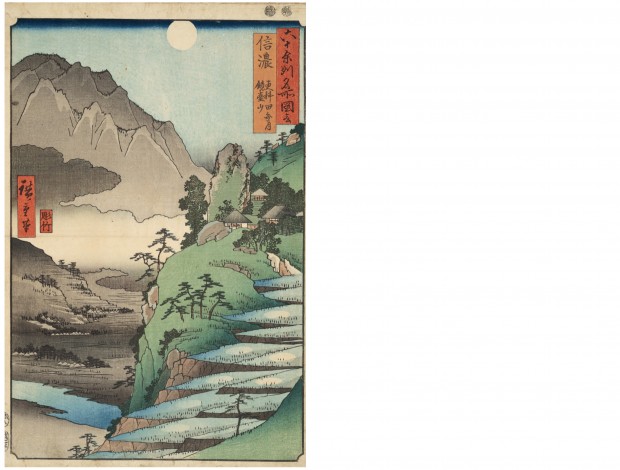

信濃 田毎(たごと)の月

「田毎の月」とは敷き詰められた狭い田んぼのそれぞれに月が映るさまを言い、古くから和歌に詠まれてきた言葉です。長野県千曲(ちくま)市八幡地区、通称姨捨(おばすて)地区にある冠着山(かむりきやま)の斜面には大小、ふぞろいな形の田んぼが並び、「田毎の月」を楽しめる場所としてその名が知られています。この地に棚田が始まったのは室町時代からで、江戸期にさらに開発が進んだといい、松尾芭蕉や小林一茶など多くの俳人がこの地を訪れました。人々の手で大切に守られてきた棚田は今もその美しい姿を残しています。

例年行われる「信州さらしな・おばすて観月祭」(9月~10月)の間はライトアップされた棚田の散策も可能。月影に癒しを求めた古人に思いを重ねてみませんか。

例年行われる「信州さらしな・おばすて観月祭」(9月~10月)の間はライトアップされた棚田の散策も可能。月影に癒しを求めた古人に思いを重ねてみませんか。

「信濃 更科田毎月 鏡台山」

満月の光に照らされて浮かびあがったかのように、鮮やかに描写された姨捨山(おばすてやま)の棚田と千曲川(ちくまがわ)。色彩を落とした鏡台山とのコントラストが見事。広重が田んぼ一枚ごとに形を変えた月を描き込むことで、人々の「田毎の月」への憧れをさらにかき立てたのであろう。

満月の光に照らされて浮かびあがったかのように、鮮やかに描写された姨捨山(おばすてやま)の棚田と千曲川(ちくまがわ)。色彩を落とした鏡台山とのコントラストが見事。広重が田んぼ一枚ごとに形を変えた月を描き込むことで、人々の「田毎の月」への憧れをさらにかき立てたのであろう。 Ⓒ千曲市観光協会

Ⓒ千曲市観光協会写真は棚田の中から向こう側の山々を眺めた朝焼けの風景。最寄り駅はJR篠ノ井線「姨捨」駅。棚田の中に入って散策する場合は徒歩で。

霊峰富士に松林、打ち寄せる白波は広重の心の故郷

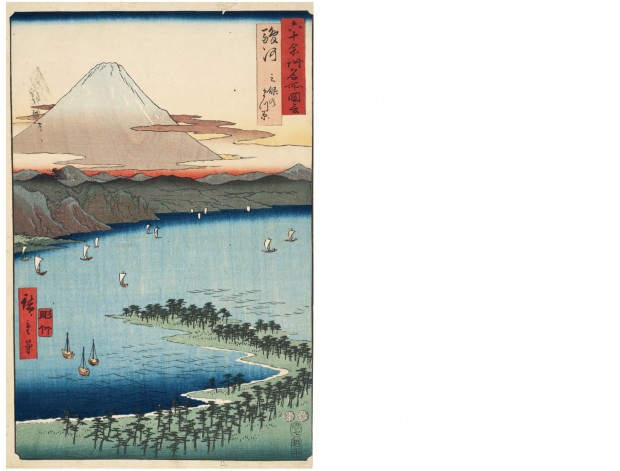

駿河 三保松原

静岡県静岡市清水にある三保半島。現在は半島の東岸に広がる松原を「三保松原」と呼びますが、少なくとも江戸時代までは半島全体が松林に覆われていたことが記録されています。三保半島は駿河湾に突き出ているため、かつては三保まで足を運ばなくても対岸の港や江尻の宿場からも松林を眺めることができたとか。まさに日本の景観美と呼びたいこの風景、東海道を往来する旅人たちの心をどれだけ癒してきたことでしょう。

三保は世阿弥(ぜあみ)の謡曲『羽衣』のモチーフとなった羽衣伝説縁(ゆかり)の地としても有名。松原の中には天女が衣を掛けたと伝承されるクロマツ「羽衣の松」も。そばに立つ御穂神社と静岡市によって管理され、現在は3代目の松となりました。

三保は世阿弥(ぜあみ)の謡曲『羽衣』のモチーフとなった羽衣伝説縁(ゆかり)の地としても有名。松原の中には天女が衣を掛けたと伝承されるクロマツ「羽衣の松」も。そばに立つ御穂神社と静岡市によって管理され、現在は3代目の松となりました。

「駿河 三保のまつ原」

「東海道五拾三次」をはじめ、広重はたびたび三保松原や富士を描いた。縦長の画面に挑戦した本作では三保半島を斜めに配し、絵に奥行きを与えている。うっすらと雪を残した夏顔の富士、山肌を染める茜色の雲など広重らしい情感を加えた名所絵になった。

「東海道五拾三次」をはじめ、広重はたびたび三保松原や富士を描いた。縦長の画面に挑戦した本作では三保半島を斜めに配し、絵に奥行きを与えている。うっすらと雪を残した夏顔の富士、山肌を染める茜色の雲など広重らしい情感を加えた名所絵になった。 ⒸJP/amanaimages

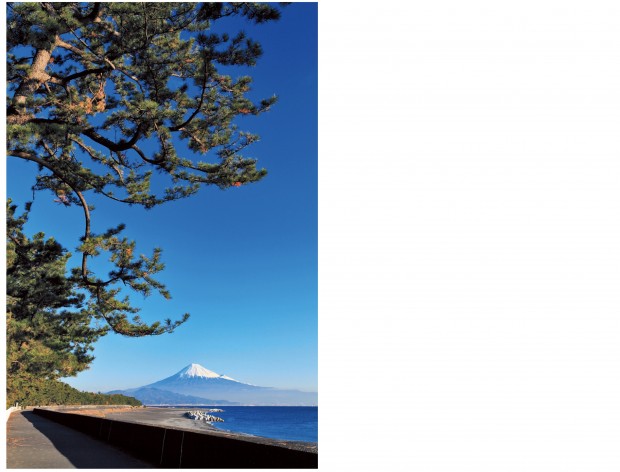

ⒸJP/amanaimages写真は三保松原の鎌ヶ崎から望んだ富士山。JR東海道本線「清水」駅からバス「三保松原入口」下車徒歩10分。

広重も絶句した日本三奇橋のひとつ

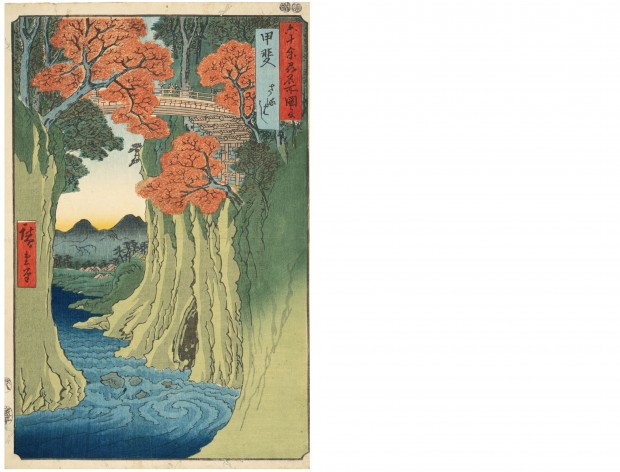

甲州 猿橋(さるはし)

「猿橋」の由来は、猿が体を支え合って谷を渡った様子に着想を得た百済人(くだらびと)がこの橋をつくった伝説から。山梨県大月市にある猿橋は国内で現存する唯一の刎橋(はねばし)として知られ、江戸中期には現在と同様のつくりで存在していたとか。谷深い桂川に架けるために両岸から刎木(はねぎ)を突き出し、それを重ねて橋桁(はしげた)を渡すという複雑な構造は、人人の知恵の賜物(たまもの)。戦国時代には交通の要であったこの橋を焼き落として敵の侵入を防いだこともあったそうですが、度々架け替えられ、今日の猿橋は嘉永4(1851)年の出来形帳(完成図)を元に昭和59(1984)年に復元されました。日本の原風景を見ることは、その地を愛し、景観を残してきた人々の歴史を知ることでもあるのです。

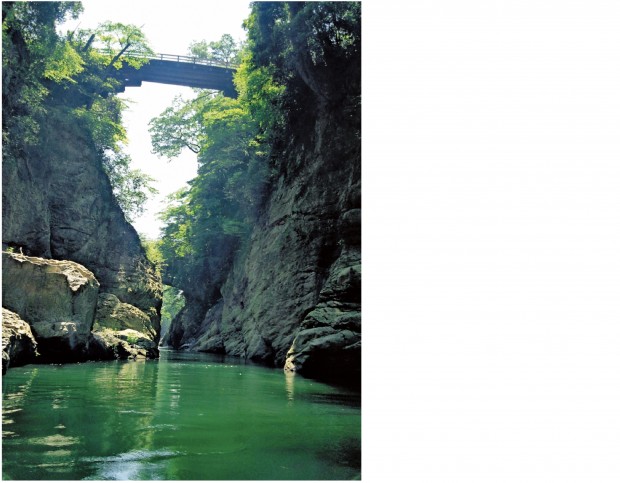

「甲斐 さるはし」

猿橋の高さは桂川(かつらがわ)の水面からおよそ31m。画面上部に橋を配し、その高さを強調した。天保12(1841)年に甲州を旅した広重は猿橋を訪れ「かはる絶景、言葉にたへたり。拙筆に写し難し」と言葉を残している。さすがに本人が見た風景には真の臨場感がある。

猿橋の高さは桂川(かつらがわ)の水面からおよそ31m。画面上部に橋を配し、その高さを強調した。天保12(1841)年に甲州を旅した広重は猿橋を訪れ「かはる絶景、言葉にたへたり。拙筆に写し難し」と言葉を残している。さすがに本人が見た風景には真の臨場感がある。 桂川の川面から仰ぎ見た猿橋。通常の観光は橋の上から。紅葉の季節は最も観光客が集まる。JR中央本線「猿橋」駅から徒歩15分。

桂川の川面から仰ぎ見た猿橋。通常の観光は橋の上から。紅葉の季節は最も観光客が集まる。JR中央本線「猿橋」駅から徒歩15分。鞆の浦に立つ古寺は航海安全の祈り地

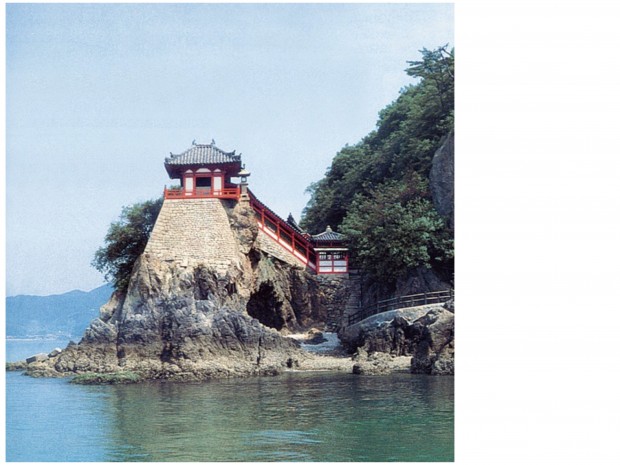

備後 阿伏兎観音(あぶとかんのん)

広島県福山市と尾道(おのみち)市に挟まれた沼隈(ぬまくま)半島の南端、阿伏莵岬の先端に建つ磐台寺(ばんだいじ)観音堂、通称阿伏莵観音。一帯は古くから尾道と鞆の浦を結ぶ要衝(ようしょう)であり、航海安全を祈願して十一面観音石仏が祀(まつ)られたのが西暦986年ごろ。現在の観音堂は元亀(げんき)年間(1570〜73)、毛利輝元(もうりてるもと)が再建したものに補修を重ねています。本堂から眺める瀬戸内の海の輝きはまばゆく、聖地にふさわしい絶景が広がります。

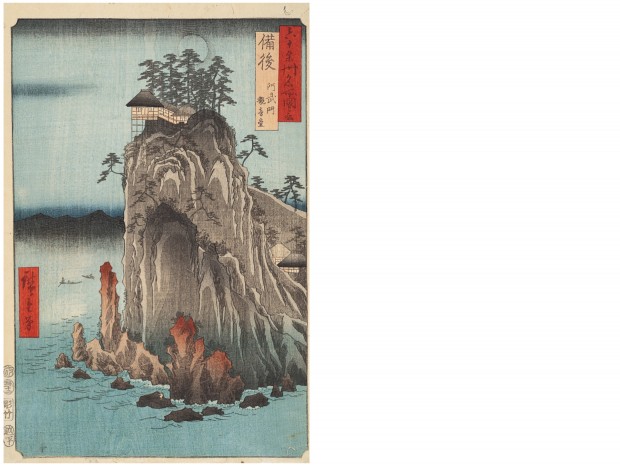

「備後 阿武門 観音堂」

観音堂の立つ岩の塊がやや誇張されているものの、実物と変わらない描写は広重の本領発揮というところ。本作の見どころは朧(おぼろ)に霞(かす)む月。月の周縁部のぼかしの繊細さ、その美しさ。かそけき月の明かりに照らされた風景は色彩をほとんどもたず、水墨画を思わせる。

観音堂の立つ岩の塊がやや誇張されているものの、実物と変わらない描写は広重の本領発揮というところ。本作の見どころは朧(おぼろ)に霞(かす)む月。月の周縁部のぼかしの繊細さ、その美しさ。かそけき月の明かりに照らされた風景は色彩をほとんどもたず、水墨画を思わせる。 正面から観音堂を望みたい場合は、遊覧船など船上からとなる。JR山陽本線「福山」駅からバス「鞆の浦」下車後、タクシーで約10分。

正面から観音堂を望みたい場合は、遊覧船など船上からとなる。JR山陽本線「福山」駅からバス「鞆の浦」下車後、タクシーで約10分。子供よりも我の命と詠まれた断崖絶壁

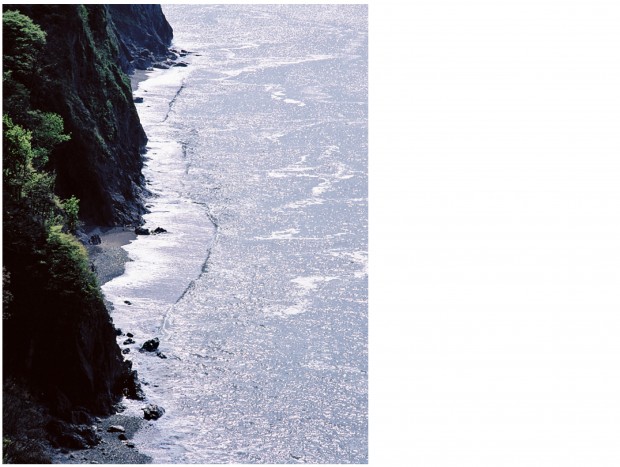

越後 親不知(おやしらず)

「親不知」は現在の新潟県糸魚川(いといがわ)市青海(おうみ)から市振(いちぶり)まで約15㎞におよぶ海岸線の総称。北アルプスの断崖と日本海の荒波が迫るなかを旅人は命を賭けて通過しました。波打ち際を駆け抜けるときは、親は子を忘れ、子は親を顧みる余裕がなかったからその名がついたという説も。昭和末までは歩くこともできましたが現在は通行不可。断崖の上の遊歩道を歩くことで古人の苦難を少しだけ追体験できます。

「越後 親しらず」

江戸当時から知られていた北陸道随一の難所。広重は絶壁の最前部を画角中央に据え、左右に奥行きをもたらす「二点透視法」でこの場所の険しさを強調している。画面左奥、岩のくぼみに見える屋根が外波(となみ)の集落で、そこまでたどり着ければ旅人も息がつけた。

江戸当時から知られていた北陸道随一の難所。広重は絶壁の最前部を画角中央に据え、左右に奥行きをもたらす「二点透視法」でこの場所の険しさを強調している。画面左奥、岩のくぼみに見える屋根が外波(となみ)の集落で、そこまでたどり着ければ旅人も息がつけた。 ⒸIMAGE EYE/SEBUN PHOTO/amanaimages

ⒸIMAGE EYE/SEBUN PHOTO/amanaimages見学可能な親不知コミュニティロードは全長約1㎞の遊歩道で海面から70mの高さ。JR北陸本線「糸魚川」駅から車で30分。

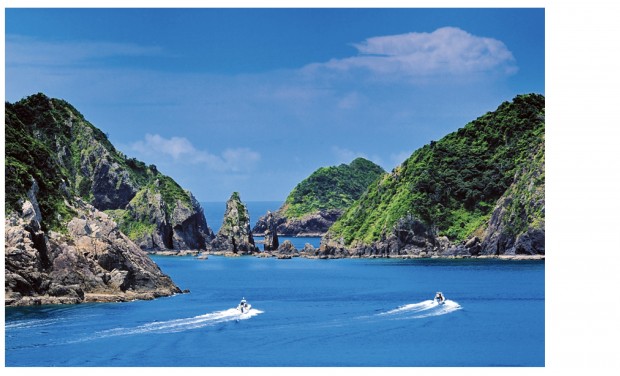

鑑真の日本上陸も見守った?奇石

薩摩 双剣石(そうけんせき)

鹿児島県の最西南端に位置する坊津(ぼうのつ)。東シナ海に面したこの港は中国や琉球との交易の拠点として栄えました。現存する数千点におよぶ文化遺産や民俗資料からも唐(から)の港と呼ばれた往時がしのばれます。

港の入り口に位置する網代浦(あじろうら)には一風変わった岩礁(がんしょう)が点在し、双剣石もそのひとつです。坊津は現在、国指定の名勝に指定されていますが、遥か昔から人々の配慮によりこの景観は手つかずで残されてきたとか。双剣石は自然敬拝の象徴としてこの地に存在しているのです。

港の入り口に位置する網代浦(あじろうら)には一風変わった岩礁(がんしょう)が点在し、双剣石もそのひとつです。坊津は現在、国指定の名勝に指定されていますが、遥か昔から人々の配慮によりこの景観は手つかずで残されてきたとか。双剣石は自然敬拝の象徴としてこの地に存在しているのです。

「薩摩 坊ノ浦 双剣石」

手本にしたといわれる原図は坊津一帯を描いた景観図。そこから双剣石に焦点をあて、構図を再構築した手腕にうなる一枚。あたかも広重が海上から眺めたかのような臨場感のある一枚に仕上がった。岩の根元、海面の濃淡のぼかしが画面にリアリティを与えている。

手本にしたといわれる原図は坊津一帯を描いた景観図。そこから双剣石に焦点をあて、構図を再構築した手腕にうなる一枚。あたかも広重が海上から眺めたかのような臨場感のある一枚に仕上がった。岩の根元、海面の濃淡のぼかしが画面にリアリティを与えている。 坊津歴史資料センター輝津館(きしんかん)の2階テラスが双剣石のビュースポット。JR指宿枕崎線「枕崎(まくらざき)」駅よりバス「輝津館前」下車。

坊津歴史資料センター輝津館(きしんかん)の2階テラスが双剣石のビュースポット。JR指宿枕崎線「枕崎(まくらざき)」駅よりバス「輝津館前」下車。平家の落人(おちうど)の伝説も残る日本随一の秘境

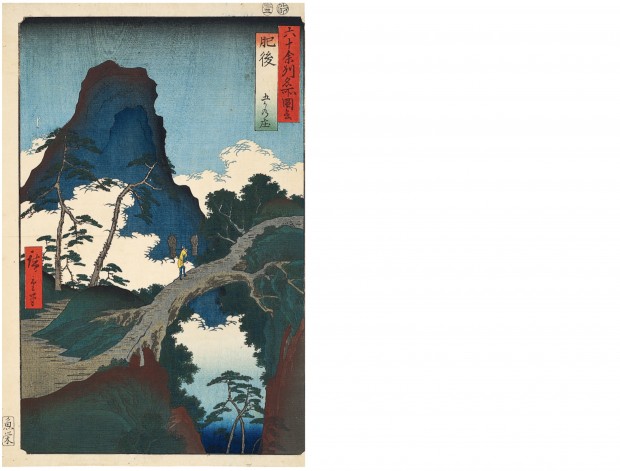

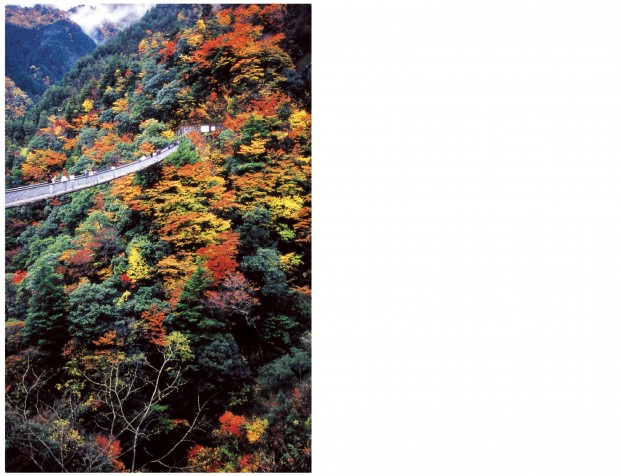

肥後 五家荘(ごかのしょう)

五家荘とは地名ではなく、椎原(しいばる)、仁田尾(にたお)、樅木(もみぎ)、葉木(はぎ)、久連子(くれこ)からなる5集落の総称のこと。現在は熊本県八代(やつしろ)市泉町(いずみまち)にあたり、九州山地の中でもひときわ山深い地域です。こんなに交通手段が発達した現在でも、この地にたどり着くのは容易ではありません。近年、観光客が増えているそうですが、人々の日本古来の自然の姿を求める気持ちの表れなのでしょう。

山間の吊り橋からの眺めは絶景のひと言。10月末から11月第2週に紅葉の見ごろを迎えます。

山間の吊り橋からの眺めは絶景のひと言。10月末から11月第2週に紅葉の見ごろを迎えます。

「肥後 五かの庄」

『北斎漫画』の写しである本作。江戸期から秘境として名高い地域だが、崖に生えた木を橋としたのは北斎の脚色と思われる。少なくともこの時代に吊り橋はあった。北斎と広重の2作を見比べると、広重には景観により現実味を与えるための工夫がうかがえ興味深い。

『北斎漫画』の写しである本作。江戸期から秘境として名高い地域だが、崖に生えた木を橋としたのは北斎の脚色と思われる。少なくともこの時代に吊り橋はあった。北斎と広重の2作を見比べると、広重には景観により現実味を与えるための工夫がうかがえ興味深い。 写真の橋は梅の木轟公園(うめのきとどろこうえん)吊橋。地元では滝のことを轟(とどろ)と呼ぶ。JR九州新幹線「新八代」駅から車で約2時間。集落間の移動は車が必要。

写真の橋は梅の木轟公園(うめのきとどろこうえん)吊橋。地元では滝のことを轟(とどろ)と呼ぶ。JR九州新幹線「新八代」駅から車で約2時間。集落間の移動は車が必要。

0 件のコメント:

コメントを投稿